(Sie finden die Audiostory auch auf Spotify, Apple Podcast und Deezer)

Kapitel I: Draußen vor der Tür

An einem nasskalten Morgen im Januar 2022 kehrt Christophe Didillon an den Ort zurück, wo vor 40 Jahren alles angefangen hat. Mit einem Pappschild in den Händen stellt er sich vor den Eingang der Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern des Landkreises Aurich, Ostfriesland. Didillon, 50 Jahre alt, beginnt eine Mahnwache, „das muss jetzt raus“, sagt er.

„In Gedenken an Judith T.“ steht auf seinem Schild. Die Studentin wurde 2015 erwürgt, im nahen Osnabrück läuft der Prozess gegen ihren mutmaßlichen Mörder, einen mehrfach vorbestraften Sexualstraftäter. Didillon ist überzeugt, dass es sich um denselben Mann handelt, der ihn 1982 als Teenager bis zur Bewusstlosigkeit würgte, hier in der Beratungsstelle, im Wartezimmer.

„Ich finde es unerträglich, wie das Land Niedersachsen beim Opferschutz versagt hat“, sagt Didillon. Der Staat habe Judith T. nicht geschützt, er habe die Vergewaltigungsopfer des Mannes nicht geschützt, er habe den damals zehnjährigen Christophe nicht geschützt. Und jetzt versage er erneut beim Schutz des erwachsenen Didillon, den die Gewalt krank gemacht habe, schwerbehindert, arbeitsunfähig – und der deshalb Unterstützung nach dem Opferentschädigungsgesetz beantragt hat.

Didillon hat die Wollmütze tief über die Ohren gezogen, bis zum Abend will er der Kälte trotzen und warten. Er kennt das Gefühl; sein Verfahren dauert jetzt schon 13 Jahre.

Kapitel II: Die Zahlen

Wer infolge eines tätlichen Angriffs gegen seine oder eine andere Person eine gesundheitliche Schädigung erlitten hat, erhält Versorgung.

So steht es in Paragraf 1 des Opferentschädigungsgesetzes, kurz: OEG. Der Staat, der die Menschen nicht vor Gewalt beschützen konnte, verpflichtet sich mit dem Gesetz, sie nun wenigstens vor gesundheitlichen und wirtschaftlichen Nachteilen durch die Tat zu schützen.

Es ist ein gutes Gesetz, betonen Fachleute. „Der Leistungskatalog ist hervorragend“, lobt eine Betroffene, die sich bundesweit in Expertengremien zum Opferschutz engagiert.

Doch es gibt ein Problem: Die versprochene Hilfe kommt bei den Gewaltopfern nicht an.

Das hat vor allem drei Gründe:

Zu wenig Anträge

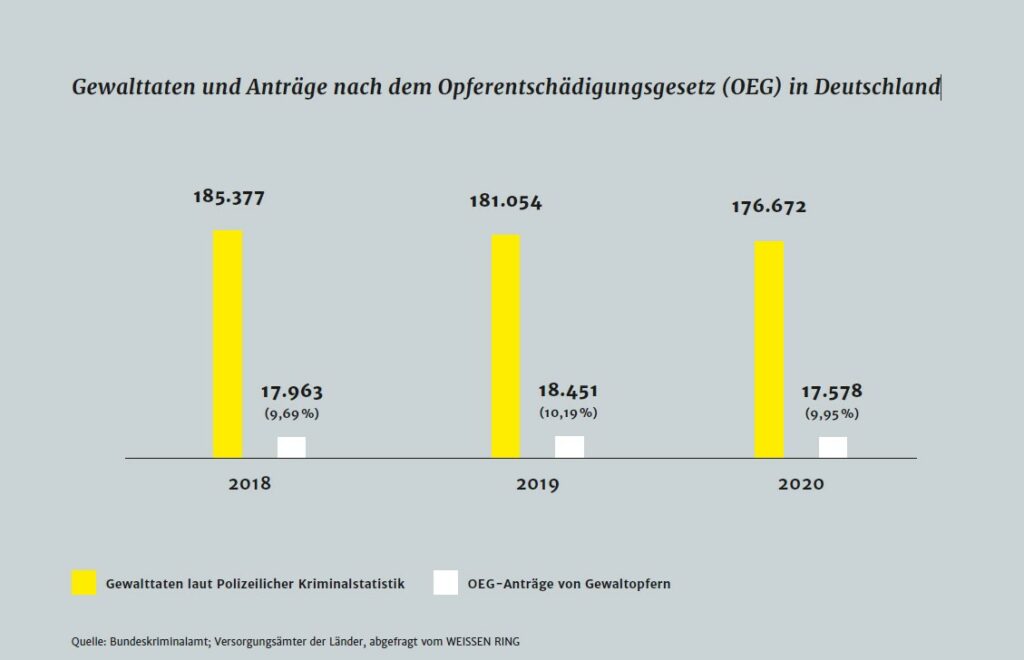

In Deutschland werden kaum Anträge auf Opferentschädigung gestellt. Im Jahr 2020 gingen nur 17.578 Anträge bei den zuständigen Versorgungsämtern ein. Das entspricht nicht einmal zehn Prozent der 176.672 Gewalttaten, die das Bundeskriminalamt in der Polizeilichen Kriminalstatistik erfasst hat. Der Wert liegt seit Jahren auf diesem niedrigen Niveau.

Warum werden „hervorragende“ Leistungen so wenig nachgefragt? Eine naheliegende Antwort darauf lautet: Die Opfer wissen nicht, dass es ein Gesetz für sie gibt; niemand hat sie nach der Tat darauf aufmerksam gemacht. Das OEG ist in Deutschland weitgehend unbekannt, das zeigen auch die Ergebnisse einer aktuellen repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag des WEISSEN RINGS: 76 Prozent der Befragten hatten noch nie davon gehört.

Bodo Kuhn, Fachanwalt für Sozialrecht im badischen Lörrach, sagt: „Vom Nichtwissen profitiert der Staat. Je unbekannter die Ansprüche sind, desto weniger wird beantragt.“

Zu viele Ablehnungen

Die wenigen Gewaltopfer, die von dem Gesetz wissen und eine Entschädigung beantragen, gehen größtenteils leer aus: Kaum mehr als ein Viertel der in Deutschland bearbeiteten Anträge wird genehmigt. Entsprechend hoch sind die Ablehnungsquoten, zwischen 40 und 50 Prozent der Anträge fallen in den Ämtern regelmäßig durch. Der Rest der Anträge bekommt in vielen Ländern den Stempel „erledigt aus sonstigen Gründen“. „Sonstige Gründe“ sind zum Beispiel der Tod des Antragstellenden, die Rücknahme des Antrags oder die Weitergabe des Falls an ein anderes Bundesland.

Dabei gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den Bundesländern. Besonders schlecht stehen die Chancen auf eine Anerkennung in Bremen, Thüringen und Berlin. Bremen beispielsweise lehnte 2019 mehr als zwei Drittel aller Anträge ab. Etwas hoffnungsvoller dürfen Gewaltopfer dagegen in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und im Saarland sein. Spitzenreiter Mecklenburg-Vorpommern bewilligte zwischen 2018 und 2020 immerhin fast jeden zweiten Antrag.

Warum werden von den wenigen gestellten Anträgen so viele abgelehnt? Die Rückmeldungen aus den meisten Bundesländern auf Nachfrage des WEISSEN RINGS sind fast wortgleich: Die Gründe für eine Ablehnung werden statistisch nicht erfasst. Manchmal wird fehlende „Mitwirkung“ als häufiger Grund genannt, mal der fehlende „Vollbeweis“, mitunter fehlende „Glaubhaftmachung“.

Zu hohe Hürden

Der dritte Grund, warum Gewaltopfer ohne die beantragte Hilfe bleiben, sind die OEG-Verfahren selbst. Betroffene warten oft jahrelang auf eine Entscheidung, häufig müssen sie vorher aufwändige Beweiserhebungen durchstehen, psychologische Begutachtungen, Widerspruchsverfahren und Gerichtsprozesse, mitunter durch mehrere Instanzen. In dieser Zeit werden sie, denen oft finanzielle Mittel fehlen, mit neuen Kosten konfrontiert, zum Beispiel für anwaltlichen Beistand. Gleichzeitig sehen die Betroffenen sich schweren psychischen Belastungen ausgesetzt; häufig ist die Rede von Retraumatisierungen, die Psychotherapien notwendig machen und somit weitere Kosten verursachen können. Immer wieder geben Opfer auf und ziehen ihre Anträge zurück, oft auf therapeutischen oder ärztlichen Rat.

Wer die Statistiken zum OEG auswertet, wer mit Betroffenen spricht, mit Anwälten, Therapeutinnen, Wissenschaftlern und Opferhelferinnen, kommt zu dem Schluss, dass das OEG ein Gesetz mit einem hervorragenden Leistungskatalog sein mag – dass es bei der Umsetzung aber mächtig knirscht. Schlimmer noch: In vielen Fällen macht das Gesetz Opfer, denen es Hilfe verspricht, erneut zu Opfern.

Christophe Didillon, der in der norddeutschen Kälte seine Mahnwache hält, sagt:

„Ich bin nur ein einzelner Fall – aber ich bin kein Einzelfall.“

„Es ist ein Trauerspiel“, sagt ein langjähriger Opferbetreuer des WEISSEN RINGS aus Hessen über das OEG.

„Es ist eine Katastrophe“, sagt eine Traumatherapeutin aus Bayern.

„Für mich ist das der zweite Missbrauch“, sagt ein Opfer sexuellen Kindesmissbrauchs aus Baden-Württemberg.

Kapitel III: Der Antrag

Der „Antrag auf Leistungen für Gewaltopfer nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten“ besteht aus acht Seiten: sechs Formblätter und zwei Zusatzblätter. Die Zusatzblätter sind dafür da, falls die vorgedruckten Formularzeilen nicht ausreichen, zum Beispiel bei Punkt zwei: Angaben zur Gewalttat.

Tatzeit. Tatort. Ist Strafanzeige erstattet worden? Nein? Gründe (bitte erläutern). Name und Anschrift des Täters/der Täter/der Täterin/nen. Tatzeugen. Ersthelfer. Tathergang: Bitte schildern Sie den wesentlichen Ablauf der Gewalttat.

Manche Opfer füllen den Antrag allein aus und sind, so wie Christophe Didillon, „komplett überfordert“, wie er sagt, „es kommt alles in einem wieder hoch“. Einige Opfer brechen ab, beginnen erneut, brechen wieder ab. Andere holen sich Hilfe, wenn sie denn welche finden. Vielleicht reichen sie irgendwann einen ausgefüllten Antrag ein, vielleicht auch nicht: Es gibt keine Statistik darüber, wie viele Opfer einen OEG-Antrag anfordern, aus einer Behörde mitnehmen, aus dem Internet herunterladen – und ihn niemals abgeben.

Erreicht ein Antrag die zuständige Behörde, macht sie ihre Behördenarbeit: Sie prüft zunächst ihre Zuständigkeit, dann die Vollständigkeit des Antrags und die Anspruchsberechtigung. Das Verfahren beginnt. Es können schriftliche Rückfragen folgen, Gesprächstermine zur Erläuterung des Sachverhalts in der Behörde, Begutachtungen, Gerichtsprozesse.

Bei vielen Opfern findet sich im Antrag unter Punkt drei, „Angaben zu Gesundheitsstörungen / Schädigungen“, die Angabe PTBS, Posttraumatische Belastungsstörung. Ein Auslöser, ein sogenannter Trigger, kann das Opfer die Gewalttat wieder erleben lassen und die damit verbundene Bedrohung, die Angst, die Panik. Jedes Mal, wenn die Betroffenen sich mit der Tat beschäftigen müssen, setzen sie sich der Triggergefahr aus, jedes Mal müssen sie damit rechnen, dass es am Ende trotzdem heißt: Wir glauben Ihnen nicht.

Christophe Didillon erinnert sich an seine erste Begutachtung, im Dezember 2010 war das. Vor dem Termin ging es ihm wochenlang schlecht: Würde der Arzt ihm glauben? In der Praxis sah er dem Gutachter in die Augen, sie erinnerten ihn an die Täteraugen von damals. „Ich bekam eine so schwere Panikattacke, dass der Notarzt mich aus der Praxis holen musste“, sagt Didillon. Das Warten auf eine Entscheidung ging weiter, er brauchte einen neuen Gutachter und einen neuen Termin.

Die Therapeutin Hendrikje ter Balk ist eine der Initiatoren der „Agenda bedarfsgerechte Versorgung“. 2020 hat ter Balk in sozialen Netzwerken im Internet eine Umfrage gemacht: Sie fragte Menschen, die in ihrer Kindheit körperliche, psychische oder sexuelle Gewalt erlebt hatten, nach ihren Erfahrungen mit dem OEG. „Das ist natürlich nicht repräsentativ“, sagt sie. Aber die Umfrage erlaubt doch einen Einblick. 156 Menschen, die in früher Kindheit Übergriffe erlebt hatten, antworteten auf ihre Fragen. 125 gaben an, einen OEG-Antrag gestellt zu haben. 44,4 Prozent von ihnen befanden sich in laufenden Verfahren, zum Teil seit Jahren oder sogar Jahrzehnten. Fast 80 Prozent empfanden das OEG-Verfahren als „sehr belastend“. 60,7 Prozent stimmten der Aussage zu: „Die behördlichen Strukturen haben mich retraumatisiert.“

„Das ist Körperverletzung!“, sagt die Bamberger Traumatherapeutin Dorothea Rau-Lembke, die Opfer frühkindlicher Gewalt betreut: „Diese schwer verletzten Menschen werden immer wieder neu traumatisiert!“ Bei ihr gehe zeitweise Tag und Nacht das Telefon, sagt sie, „ich habe schreiende Menschen am Telefon“.

Betroffene berichten von einer „Papierflut“. Ein Missbrauchsopfer sagt: „Die psychische Belastung, Briefe zu öffnen, ist immens.“ Andere schicken gleich ihre Partner an die Briefkästen und bitten diese, die Schreiben zu lesen und zu entscheiden, ob sie sie selbst lesen müssen. Christophe Didillon sagt, er reiße die Briefe auf, fotografiere sie schnell mit dem Smartphone und schicke sie direkt weiter an seinen Anwalt.

„Ich habe ständig Angst vor einer Nachprüfung. Ich könnte morgen einen Brief in der Post haben, dass ich wieder zum Gutachter muss und dort beweisen muss, dass es mir schlecht geht“, sagt eine Betroffene aus Nordrhein-Westfalen, die als Kind den Mord an der Mutter durch den Vater erlebte.

„Wie oft habe ich das schon gehört von anderen Betroffenen: Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr“, sagt ein Vergewaltigungsopfer aus Nordrhein-Westfalen.

„Ich kann jedem nur sagen: Stell keinen OEG-Antrag. Es ist die Hölle“, sagt ein Missbrauchsopfer aus Bayern.

Kapitel IV: Der Gegner

Kampf. Ohnmacht. Ausgeliefertsein. Machtmissbrauch. Es sind immer dieselben Worte, die Gewaltopfer benutzen, wenn sie über ihre OEG-Verfahren sprechen. Ihr erster Gegner war der Täter oder die Täterin. Ihr zweiter Gegner ist nun das System, in dem sie für ihr Recht auf Entschädigung kämpfen müssen: die Versorgungsämter, die Sozialgerichte und die von diesen Stellen beauftragten Gutachter. „Für Menschen, die Gewalt erlebt haben, ist jeder Mensch, der ihnen gegenübersitzt, ein potenzieller Aggressor“, sagt ein Traumatherapeut aus Niedersachsen.

Die für Gewaltopfer in OEG-Verfahren wichtigste Frage lautet: Glaubt man mir? Eine Entschädigung erhalten sie nur, wenn drei Dinge nachweisbar sind: die Gewalttat, die gesundheitliche Schädigung und der Zusammenhang zwischen Tat und Schädigung. Die Behörden sollen zwar selbst ermitteln, Antragsteller haben aber eine „Mitwirkungspflicht“. Für die Überprüfung der Glaubhaftigkeit der Opferaussagen können Ämter die Betroffenen zum Gespräch in die Behörde bitten oder eine psychologische Begutachtung in Auftrag geben.

Ein Missbrauchsopfer aus Baden-Württemberg, das als Kind Missbrauch erlebte, erinnert sich an ein Gespräch in der Behörde zu seinem OEG-Antrag. Eine Sachbearbeiterin habe ihn „wenig einfühlsam“ gefragt nach den damaligen sexuellen Handlungen; sie habe zum Beispiel wissen wollen, ob er, der kleine Junge, dabei eine Erektion gehabt habe.

Bis zur Anerkennung oder Ablehnung dauert es im Schnitt zwischen 12 und 18 Monaten. Das geht aus den Angaben derjenigen Bundesländer hervor, die die Bearbeitungszeit erfassen; einige Länder tun das nicht. Es kann aber auch länger dauern: Die Verfahrensdauer hänge „ganz individuell vom Umfang der Ermittlungen in jedem Einzelfall“ ab, teilt etwa Schleswig-Holstein auf Nachfrage der Redaktion mit.

Juristen berichten, dass Ämter oft abwarten, ob es einen Strafprozess gibt, in dem ein Täter verurteilt wird. „Das ist rechtlich nicht richtig, weil das OEG-Verfahren ein eigenes, vom Strafprozess unabhängiges Verfahren ist“, kritisiert Jürgen Walczak, der seit bald 30 Jahren als Fachanwalt für Sozialrecht im Hamburger Süden arbeitet. Eine Familie aus Niedersachsen zum Beispiel, deren Sohn nach einem Gewaltangriff ins Wachkoma gefallen war, musste auf die OEG-Anerkennung bis zum Abschluss des Prozesses warten – drei Jahre lang, obwohl sie von der Tat an Unterstützung brauchte.

Noch schwieriger wird es, wenn es kein Strafverfahren gibt, weil keine Anzeige erstattet wurde, zum Beispiel nach sexuellem Missbrauch in der Kindheit, Vergewaltigung oder häuslicher Gewalt. Das Amt blende diese Umstände aus, kritisiert Anwalt Walczak. „Gerade die Opfer von frühkindlichem Missbrauch geraten regelmäßig in Beweisnot“, sagt Dr. Stephan Porten, Fachanwalt für Medizinrecht und einer der Initiatoren von „Agenda bedarfsgerechte Versorgung“: „Der einzige Zeuge ist oft der Täter.“ Die Regensburger Opferanwältin Christine Obermeier spricht von einem „Beweislastproblem, das kaum lösbar ist“.

In solchen Fällen soll dann oft ein amtlich bestelltes Gutachten Klarheit schaffen.

„Nächtelang nicht geschlafen“ habe sie vor dem Gutachtertermin, sagt eine Betroffene aus Bayern. Zu groß sei ihre Sorge gewesen, ob der Psychologe sie als glaubwürdig einschätzen würde. Ein anderes Opfer ist überzeugt, dass Gutachter von der sogenannten Nullhypothese ausgingen; ihr Ansatzpunkt sei es, Opfer der Lüge zu überführen.

Die bayerische Traumatherapeutin Dorothea Rau-Lembke sagt, vor und nach Gutachterterminen müsse sie immer wieder „Suizid-Prävention“ betreiben. „Ich rate den Menschen inzwischen meistens davon ab, einen OEG-Antrag zu stellen.“ Auch der Anwalt Kai Nissen aus Baden-Baden geht davon aus, dass der absehbare Stress, die Angst vor dem „Auseinandergenommenwerden“ in einer Befragung viele Opfer davon abhalte, einen Antrag zu stellen. Denn wenn am Ende in den Gutachten schwarz auf weiß steht, was die Opfer „angeblich“ erlebt haben, sehen sich die Betroffenen als Lügner dargestellt. Sie sind erneut schwer verletzt, diesmal durch Worte.

Die Worte. Behördenschreiben voller Paragrafenzeichen und Belehrungen. Sätze wie: „Im Rahmen der Beurteilung der Glaubhaftigkeit ist zu beurteilen, ob das, was Sie schildern, auf tatsächlich Erlebtem beruht.“ Oder: „Teilen Sie uns bitte schriftlich mit, falls Sie Ihren Antrag (…) zurücknehmen wollen. Andernfalls werden Sie eine Einladung zur psychiatrischen Begutachtung erhalten, der Sie dann in Ihrem eigenen Interesse bitte unbedingt folgen sollten, um nachteilige Auswirkungen zu vermeiden.“ Ein Opfer aus Niedersachsen, das einen Mordversuch überlebt hat, sagt: „Ich empfinde den Ton als drohend.“

Eine Opferhelferin aus Baden-Württemberg berichtet von „furchtbar formulierten Schreiben“ und nennt Beispiele. In einem Fall von körperlicher Gewalt in der Kindheit habe es geheißen, die Züchtigungsmaßnahmen seien für damalige Verhältnisse normal gewesen. In einem Fall von häuslicher Gewalt habe das Amt mitgeteilt, wenn das Opfer dem Täter die Scheckkarte wie verlangt ausgehändigt hätte, wäre es nicht zur Gewalt gekommen. In einem weiteren Fall von Gewalt hatte sich das Opfer im Haus verschanzt, der Täter lauerte draußen. Weil die Frau später das Haus verließ und dort dem Täter in die Hände fiel, schrieb das Amt, sie habe ja den Schutzbereich verlassen und sich selbst in Gefahr begeben.

„Opfer von Straftaten sollten als solche anerkannt und respektvoll, einfühlsam und professionell behandelt werden“, heißt es in der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Mindeststandards für die Rechte, die Unterstützung und den Schutz von Opfern von Straftaten. Demgegenüber steht das, was Behördenarbeit in deutschen Versorgungsämtern bedeutet: Prüfen und Beurteilen, ob die Opfer die drei Voraussetzungen für den Bezug von Entschädigungsleistungen erfüllen.

Für die Beamten und Beamtinnen gibt es mehr als 45 Jahre nach Verabschiedung des OEG kein einheitliches und verbindliches Schulungskonzept für einen sensiblen Umgang mit verletzten und oftmals traumatisierten Betroffenen. Rückmeldungen aus den Ländern zeigen, dass die Anforderungen, dem Job aus Behördensicht gerecht zu werden, vielerorts niedrig sind: Im Saarland etwa gehen Mitarbeitende „aufgrund ihrer Arbeits- beziehungsweise Lebenserfahrung sensibel mit den Antragstellern um“. In Hamburg gibt es „in erkennbar sensiblen Fällen“ eine Abstimmung mit dem Versorgungsärztlichen Dienst. Brandenburg berichtet von einer Mitarbeiterin, die einen „berufsbegleitenden Zertifikatskurs zur Fachberaterin für Opferhilfe“ absolviert hat. Mecklenburg-Vorpommern teilt mit: „Alle Mitarbeitenden sind aufgrund ihrer zum Teil langjährigen Tätigkeit in der Versorgungsverwaltung und insbesondere im Fachbereich Soziales Entschädigungsrecht für den Umgang mit traumatisierten Antragstellenden sensibilisiert.“

Die Berliner Behörde fasst das Problem zusammen: „Der Kontakt zu den Antragstellenden ist respektvoll und empathisch, dennoch ist es Wille des Gesetzgebers, den Sachverhalt zu ermitteln und den ursächlichen Zusammenhang der geltend gemachten Gesundheitsstörung mit dem schädigenden Ereignis verwaltungsseitig zu prüfen. Es ist nicht auszuschließen, dass es hierbei für die Betroffenen zu belastenden Wiedererinnerungen kommt.“

„Man kommt sich als Opfer vor wie ein Sozialschmarotzer“, sagt ein Opfer von sexuellem Kindesmissbrauch aus Baden-Württemberg.

„Ein Leben in der Warteschleife“, sagt ein Missbrauchsopfer aus Rheinland-Pfalz.

„Wir sprechen hier ganz klar von einer sekundären Viktimisierung: Das Opfer fühlt sich wieder als Opfer, insbesondere wenn es nach einem Freispruch für den Täter im Strafprozess nun im OEG-Prozess um seine Ansprüche kämpfen muss“, sagt ein Anwalt aus Baden-Württemberg.

Kapitel V: Die Ablehnungen

Im Zollernalbkreis, Baden-Württemberg, unterstützt Heike Dachs seit 18 Jahren Gewaltopfer bei OEG-Anträgen: zunächst für die Frauenberatungsstelle Feuervogel, seit 2019 auch für den WEISSEN RING. Sie sagt, sie habe in dieser Zeit wohl 100 Anträge begleitet. Bis auf einen einzigen seien alle Anträge zunächst abgelehnt worden. „Da gibt die erste Hälfte schon mal auf“, sagt Dachs. Die zweite Hälfte lege Widerspruch ein, „nach gutem Zureden“, nach der nächsten negativen Rückmeldung gebe dann wieder die Hälfte auf.

Etliche Betroffene haben sich über das Internet vernetzt. Bei Facebook zum Beispiel gibt es mehrere geschlossene Gruppen, die das Wort „Opferentschädigungsgesetz“ oder das Kürzel „OEG“ im Namen tragen. Einige haben mehrere Hundert Mitglieder, einzelne mehr als tausend. Christophe Didillon aus Niedersachsen ist eine der bekanntesten Stimmen, ebenso wie Ralf Rupprecht aus Baden-Württemberg oder Martina Multhaupt aus Nordrhein-Westfalen. Andere Betroffene schreiben ihnen, rufen sie an. „Wir stützen uns gegenseitig“, sagt Multhaupt.

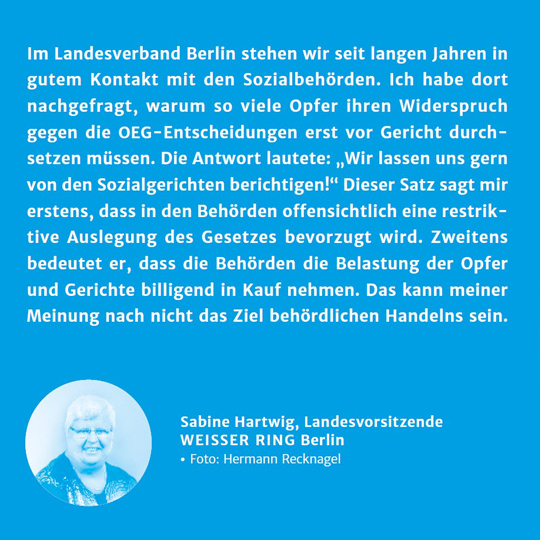

Die Mitglieder der Gruppen tauschen Informationen aus, Ratschläge – und immer wieder Erklärungsversuche, warum so viele Anträge abgelehnt werden oder in jahrelangen Verfahren hängen bleiben. „Uns liegen zahlreiche gleichlautende Berichte unzähliger Betroffener vor, ja sogar zahlreiche Verfahrensakten, anhand derer man die systematischen Entschädigungspflicht-Abwehrstrategien der Behörden und Gerichte gut erkennen kann“, sagt Ralf Rupprecht. Er ist überzeugt: Die Behörden prüfen nicht auf Anerkennung des Anspruchs, so wie es Paragraf 1 des Opferentschädigungsgesetzes nahelegt, sondern auf Ablehnung.

In den Netzwerken ist immer wieder ist die Rede von „Whistleblowern“, die das zu bestätigen scheinen: dass es in den Behörden „informelle Gespräche“ mit Sachbearbeitern gebe, „interne Dienstanweisungen“ sogar, die nur eine begrenzte Zahl an Anerkennungen oder Begutachtungen erlaubten. Dass Gerichte Gutachter beauftragten, die verlässlich zugunsten der Behörden entschieden. Kurz: dass es dem Staat allein darum gehe, die Ausgaben zu begrenzen. Schon jetzt kostet das OEG den Staat viel Geld: 2019 lagen die Gesamtausgaben von Bund und Ländern bei mehr 330 Millionen Euro. Die Summe wächst mit jedem Jahr, rund 30 Prozent der Bewilligungen sind Rentenzahlungen.

„Sie wollen um jeden Preis Kosten sparen“, das schreibt auch der anonyme Informant „John Doe“ über „Politik und Verwaltung“ in einer E-Mail an Betroffene. John Doe, der nach eigenen Angaben in Niedersachsen „beruflich ständig mit Anträgen auf Opferentschädigung und Berufsschadensausgleich zu tun“ hat, nennt das OEG ein „Scheingesetz“: „Dessen Anwendung wird so weit als möglich und mit allen Mitteln verhindert.“ Laut dem anonymen Informanten prüfen Behörden OEG-Anträge nach dem „Worst-Case-Szenario“: „Alter der Antragsteller (wegen noch zu erwartender Lebensdauer und damit Bezugsdauer der Rente), eingereichte Diagnosen der Ärzte, abgeschlossene Berufsausbildung (hieraus errechnet sich die monatliche Höhe eines Berufsschadensausgleichs). Anträge, bei denen bei Bewilligung für das Land besonders hohe Kosten entstehen würden, bekommen einen speziellen Vermerk.“ Diese Antragsteller würden ausschließlich zu Gutachtern geschickt, die sich „im Sinne der Behörde bewährt“ hätten. „Die Aufgabe lautet: Die besonders teuren Fälle abweisen, abweisen um jeden Preis!“

Belegen lässt sich das nicht. Es gibt keine Studien zu OEG-Verfahren oder zu den Gutachten. Auch die Echtheit von „John Doe“ können wir nicht beweisen. Aber in den Betroffenen-Netzwerken nährt das alles den Eindruck vom Staat als Gegner.

Anwalt Jürgen Walczak aus Hamburg vermutet eher: „Die Beamten wollen keine Fehler machen. Mit einer Ablehnung sind sie erst mal auf der sicheren Seite, das spart dem Staat Geld. Das könnte eine Grundeinstellung sein.“ Manchmal, sagt eine Opferhelferin aus Nordrhein-Westfalen, habe sie das Gefühl: „Die gucken nicht individuell, sondern die gucken ins Gesetz.“

Ein Opferhelfer aus Schleswig-Holstein wiederum macht die hohe Ablehnungsquote am Personalmangel fest: Aus Gesprächen wisse er, dass die Ämter unterbesetzt seien. Es sei sogar schon gebeten worden, aussichtslose Anträge gar nicht erst zu stellen. „Es müsste personell aufgerüstet werden, damit die Anträge in angemessenerer Zeit erledigt werden können“, sagt er.

Belegen lässt sich auch das nicht. Auf Anfrage unserer Redaktion machten die Bundesländer teilweise keine Angaben zu Mitarbeiterstärken – oder sie teilten einschränkend mit, dass in den Abteilungen neben den OEG-Anträgen auch andere Aufgaben bearbeitet würden. Ohne Einschränkungen heißt es dagegen aus dem Saarland: „OEG-Anträge werden hier von zwei Mitarbeiter*innen bearbeitet.“ In Sachsen sind es zwölf, in Berlin 31, in Bayern 70 Vollzeitkräfte. Wer aber was genau leistet und ob das im Verhältnis zur Antragszahl ausreichend ist, lässt sich nicht nachvollziehen.

„Die drehen jeden Cent mehrfach um, als ob es ihr eigener wäre“, sagt ein Mitarbeiter des WEISSEN RINGS aus Hessen über die Sachbearbeiter in den Versorgungsämtern.

„Ich habe das Gefühl, in manchen Akten klebt ein roter Zettel mit dem Hinweis: Die bekommen nichts mehr“, sagt ein Opfer von ritueller Gewalt aus Hessen.

„Ich allein kenne acht Leute, die ihren Antrag zurückgezogen haben – weil sie es nicht aushalten“, sagt ein Missbrauchsopfer aus Baden-Württemberg.

Kapitel VI: Die Unterstützer

Warum nehmen Opfer den oft aussichtslosen Aufwand überhaupt in Kauf? Warum riskieren sie die Stigmatisierung durch übergriffige Behörden, die Traumatisierung durch das erneute Durchleben der Gewalttat? Die Antwort: Viele von ihnen sind auf die Hilfe angewiesen, die ihnen das Gesetz verspricht.

„Die meisten Menschen, die OEG-Anträge stellen, stellen sie, weil sie irgendwann im Leben nicht mehr zurechtkommen“, sagt die Betroffene Martina Multhaupt aus Nordrhein-Westfalen. Ralf Rupprecht aus Baden-Württemberg vermutet, dass in seiner Betroffenen-Gruppen „85 Prozent“ von Sozialhilfe lebten, „wo sie nicht hingehören“. In der nicht repräsentativen Online-Umfrage von Hendrikje ter Balk von der „Agenda bedarfsgerechte Versorgung“ stimmten 55,5 Prozent der Gewaltopfer der Aussage zu: „Ich habe existenzielle Sorgen.“

Anderen Betroffenen geht es vor allem darum, dass ihr Leid anerkannt wird: dass amtlich bestätigt wird, dass sie unverschuldet zum Gewaltopfer wurden und dass die Gewalt ihr Leben verändert hat. Manchmal fließt gar kein Geld vom Versorgungsamt, weil den Opfern nur ein niedriger „Grad der Schädigungsfolge“ (GdS) zugesprochen wird – aber die Opfer werden durch den Bescheid als Opfer anerkannt. Das sei für viele Betroffene das Allerwichtigste, sagt die Regensburger Anwältin Christine Obermeier: „Das hilft der Seele – weil ihnen von offizieller Stelle geglaubt wird.“

Ein Satz, der von Gewaltopfern immer wieder zu hören ist, zum Beispiel von Christophe Didillon in Norddeutschland: „Ich habe mir das nicht ausgesucht!“

Das Ausfüllen eines OEG-Antrags mag ein sehr persönlicher und emotionaler Vorgang sein – das Verfahren, in dem darüber entschieden wird, bleibt ein Verwaltungsakt. Es geht um Rechtsvorgaben und die Überprüfung von Leistungsansprüchen, nicht um Rücksichtnahme auf die Antragsteller. Die Zeit zwischen Antragstellung und Bescheid wird für Gewaltopfer oft zur Belastungsprobe, fachlich, finanziell, psychisch. Berichte von Betroffenen und Experten zeigen, dass das ohne Unterstützer kaum jemand durchsteht: ohne Anwältinnen, Therapeuten, Hilfsorganisationen, Freunde, Familie.

Wer sich in den Kampf mit der Gegenseite begibt, braucht rechtliche Beratung. Die Anwälte und Anwältinnen, die in Strafprozessen Gewaltopfer als Nebenkläger vertreten, sind in der Regel Strafrechtler, aber eben keine Fachanwälte für Sozialrecht, in dem das OEG angesiedelt ist. Das führt dazu, dass diese Juristen ihre Mandate niederlegen, sobald das Strafverfahren erledigt ist. Die Betroffenen müssen sich neue Anwälte suchen. Aber, wie eine Ehrenamtliche des WEISSEN RINGS aus Bayern sagt: „Es ist schwierig, Sozialrechtler zu finden, die sich tatsächlich mit dem OEG auskennen.“

Laut der Bundesrechtsanwaltskammer gab es 2021 nur 1808 Fachanwälte für Sozialrecht. Wie viele auf das OEG spezialisiert sind, wird nicht erhoben. Der Deutsche Anwaltverein (DAV) teilt auf Anfrage zu seinen 61.000 Mitgliedern mit: „Davon haben mehr als 500 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte angegeben, sich im Bereich Opferrecht oder Nebenklage/Opferrecht spezialisiert zu haben.“ Das sind 0,82 Prozent der Mitglieder.

Das OEG ist für Juristen unattraktiv, weil es nicht lukrativ ist, heißt es beim DAV: „Anwältinnen und Anwälte müssen von ihrem Beruf leben können. Im Bereich Opferrechte ist dies allein kaum möglich.“ Bodo Kuhn, Rechtsanwalt aus Lörrach in Baden-Württemberg, sagt: „Wer Opferanwaltsarbeit macht, muss das quersubventionieren und tut dies aus Engagement und Überzeugung.“ Deniz Akinci, juristischer Kanzleimitarbeiter im niedersächsischen Seesen, hat beobachtet: „Die meisten Mandanten haben nicht viel Geld, oft zahlen dann Hilfsorganisationen.“

Das Thema Geld wird für die Betroffenen aber auch aus anderem Grund zum Problem: Wer einen passenden Rechtsbeistand sucht, muss häufig quer durch die Republik fahren, so manches Mandatsverhältnis entsteht über Hunderte Kilometer Distanz hinweg und verursacht entsprechende Reisekosten. Wem das Gericht keine Prozesskostenhilfe bewilligt, weil es für das Verfahren keine Erfolgsaussichten sieht, der muss zudem die Anwältin oder den Anwalt aus eigener Tasche bezahlen. Wer das nicht kann, muss entweder die Ablehnung seines Antrags akzeptieren oder auf finanzielle Unterstützung von Hilfsorganisationen hoffen. Immer wieder verweisen die Bundesländer in ihren Schreiben auf Opferschutzvereine, auch auf den WEISSEN RING. Eine Betroffene aus Rheinland-Pfalz klagt: „Es gibt keine Clearingstelle, keine Ombudsstelle, keine Stelle, an die sich die Betroffenen wenden können.“

Die „Agenda bedarfsgerechte Versorgung“ hat angekündigt, noch in diesem Jahr ein juristisches Kompetenzzentrum zum Sozialen Entschädigungsrecht einzurichten. „Wir sind dabei, ein rechtswissenschaftliches Expertenteam aufzubauen“, hieß es im Frühjahr.

Ebenso wichtig wie rechtliche und finanzielle Unterstützung ist für die Opfer das private Umfeld. Eine Betroffene aus Hessen etwa bittet immer einen Bekannten, sie zu Terminen zu begleiten: „Das ist enorm wichtig, dass jemand bei Gesprächen dabei ist. Ich selbst bin in solchen Situationen wie in Watte gepackt.“ Anschließend brauche sie jemanden, um sich auszutauschen. „Anders würde ich das nicht schaffen“, sagt sie.

„Um das durchzustehen, braucht man erstens einen Therapeuten, zweitens einen guten Rechtsanwalt, drittens im Privaten einen Partner, der auffangen kann – und viertens eine Klinik, falls es ganz schlimm wird“, sagt eine Betroffene aus Hessen.

„Einen Anwalt muss man sich leisten können“, sagt ein Missbrauchsopfer aus Rheinland-Pfalz.

„Das macht mich alles so, so wütend!“, sagt eine Opferhelferin des WEISSEN RINGS aus Baden-Württemberg.

Kapitel VII: Drinnen

In seinem Haus in Ostfriesland biegt sich der Bücherschrank unter Geschichtswerken, am Regal hängen 14 kleine Schildchen. „Geh deinen eigenen Weg“ steht auf einem, „Glaube an dich“ auf einem anderen, „Tanz im Regen“, „Genieße den Moment“.

Christophe Didillon, der in seiner Kindheit wiederholt Gewalt und Missbrauch erlebte, hat Abitur gemacht. Er hat eine Kaufmannslehre abgeschlossen. Er hat ein Sinologie-Studium beendet, Chinawissenschaften. „Aber“, sagt er, „es war wie gegen die Strömung anzuschwimmen.“ Erst nach und nach sei ihm klar geworden, was mit ihm los sei; mit jedem Jahr kamen mehr verdrängte Kindheitserinnerungen hoch. Die Strömung wurde zu stark. Panikattacken gehören seither zu seinem Leben, Nervenzusammenbrüche. Wenn er einen Raum betritt, setzt er sich so, dass er die Tür im Blick hat. Hört er irgendwo ein Geräusch, zuckt er zusammen.

Er sagt, er lerne weiter Chinesisch. Er gehe regelmäßig joggen. „Das gibt meinem Leben Struktur.“ Von seinem Zuhause in der Kleinstadt Norden sind es nur zwei, drei Kilometer Luftlinie zum Nordseedeich, dahinter starten die Fähren nach Norderney und Juist. „Hier kann ich selbst bestimmen, wie viel und wie schnell und wie laut ich es haben will“, sagt er. Von Beruf ist Christophe Didillon Kunstmaler. Seit 15 Jahren habe er kein Bild mehr fertiggemalt, sagt er. Seine OEG-Akten hat er an seinen Anwalt in Hamburg übergeben. „Ich bin froh, dass die nicht mehr hier sind.“

Christophe Didillon ist einer der wenigen Betroffenen, die ihr Anliegen immer wieder in die Öffentlichkeit tragen. Nach der Mahnwache vor der Beratungsstelle in Ostfriesland meldet er sich schriftlich bei seinem Netzwerk. „Eine solche Mahnwache abzuhalten ist sehr, sehr anstrengend“, schreibt er, „insbesondere für meine Seele.“

Neulich war Didillon im niedersächsischen Celle beim Landessozialgericht, es ging mal wieder um sein OEG-Verfahren. Es gab Metalldetektoren, er wurde durchsucht, an der Seite stand ein bewaffneter Wachmann das Gericht tagte hinter Glas. Didillon empfand das so: „Ich werde als Bedrohung angesehen!“ Er fordert: „Der Staat muss endlich aufhören, Verbrechensopfer wie Verbrecher zu behandeln!“

„Ich will nicht den Staat bekämpfen“, sagt Christophe Didillon, „ich glaube an die Notwendigkeit des Rechtsstaats. Ich will aber, dass er an den Stellen, wo er nicht funktioniert, verbessert wird.“ Er sagt, er wäre ja schon zufrieden, wenn er aus der Sozialhilfe herauskäme.

Karsten Krogmann & Nina Lenhardt

Wichtige Links:

➡ Leistungen im Bundesversorgungsgesetz

➡ Bundeseinheitlicher OEG-Antrag

➡ Bundeseinheitliches Vorblatt zum Antrag

➡ Opferentschädigungsgesetz (OEG)

Stimmen zum OEG: Das sagt der WEISSE RING

Der #OEGreport im Überblick:

➡ Tatort Amtsstube? Wie der Staat beim Opferentschädigungsgesetz versagt

➡ Analyse für 2021: Staatliche Hilfe auf Rekord-Tiefstand

➡ Die Ergebnisse unserer Recherche im Überblick

➡ OEG – Was ist das?

➡ Die OEG-Entscheidungen der Bundesländer im Vergleich

➡ Exklusive Forsa-Umfrage: Gewaltopfer kennen Recht auf Entschädigung nicht

➡ Der Fall David S.: „Ich stehe hier als Mutter, die für ihren Sohn um Gerechtigkeit kämpfen will“

➡ Betroffene berichten: „Ich habe es nicht mehr ausgehalten“

➡ Betroffene berichten: „Es ging mir immer nur um eines: Anerkennung!“

➡ Betroffene berichten: „Ich habe mich oft gefragt, ob ich selbst schuld bin“

➡ Betroffene berichten: „Es interessiert die Behörden nicht, wie man da durchkommt, psychisch, wirtschaftlich“

➡ Betroffene berichten: „Nichts war wichtiger, als dass es Alexei besser geht“

➡ Interview mit einem Sonderbetreuer

➡ Wie die Redaktion recherchiert hat

➡ So erreichen Sie uns: Anonymer Briefkasten

„Forum Opferhilfe“ – Das Magazin des WEISSEN RINGS:

➡ Lesen Sie hier das Magazin im PDF-Format.

Wichtige Links:

➡ Leistungen im Bundesversorgungsgesetz

➡ Bundeseinheitlicher OEG-Antrag

➡ Bundeseinheitliches Vorblatt zum Antrag

➡ Opferentschädigungsgesetz (OEG)

➡ Sozialrechtliche Forderungen des WEISSEN RINGS

zur Verbesserung der Entschädigung für Opfer von

Gewalttaten (PDF-Format)